Rental Outdoor Farm

アウトドアを楽しみながらの野菜づくり

輪作

農業の手法の1つで、同じ土地に別の性質のいくつかの種類の農作物を何年かに1回のサイクルで作っていく方法。

連作障害 の基礎知識

毎年、同じ場所に同じ野菜を栽培すると土壌の中の養分が不足したりして、野菜の生育が悪くなります。 そうすると、その野菜を冒す病原菌や有害線虫(ネマトーダ)が多くなったりという連作障害を引き起こします。 とくにナス科やウリ科、マメ科、それにアブラナ科の野菜は連作障害を起こすので、注意が必要です。

1. 連作障害

下記の表は、おもな野菜を連作したときに現れる障害内容です。さまざまな病気や有害線虫が発生します。

| 科名 | 種類 | 連作障害 |

|---|---|---|

| ナス | トマト | 青枯れ病、 |

| なす | 青枯れ病、半身 |

|

| ピーマン | 立ち枯れ病、 |

|

| ウリ | きゅうり | |

| すいか | ||

| メロン | ||

| マメ | えんどう | 立ち枯れ病 |

| アブラナ | 白菜 | |

| 小松菜 | ||

| キャベツ |

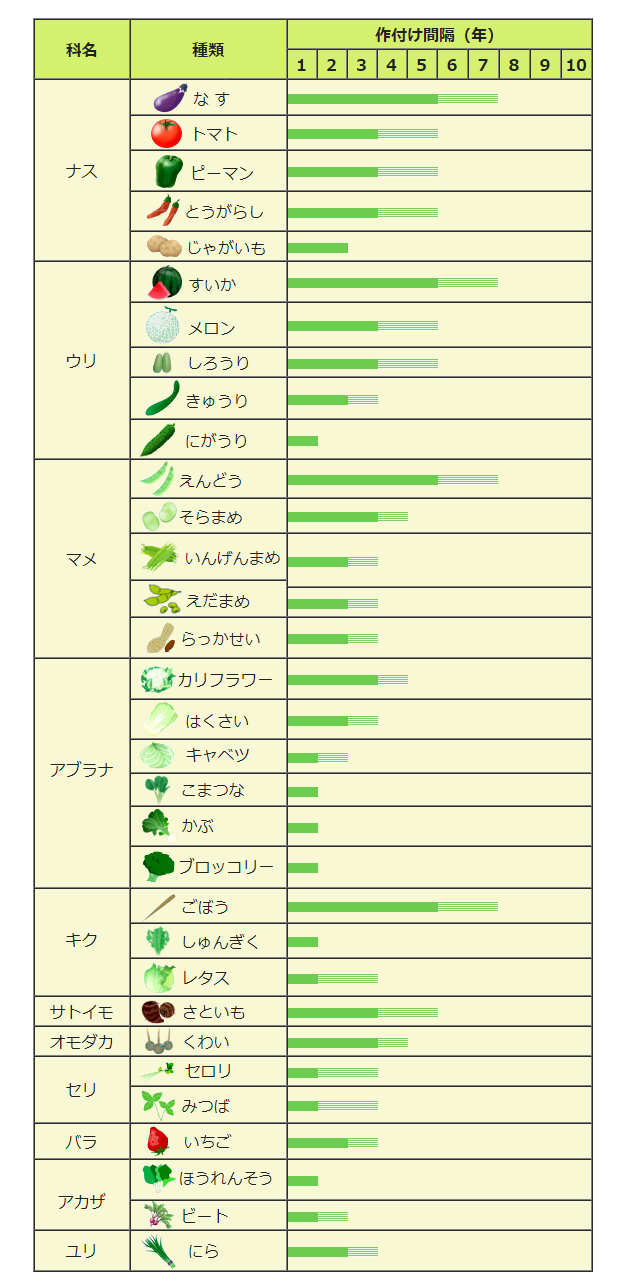

2. 作付け間隔

野菜の連作障害を防ぐには、同じ場所にひとつの野菜を栽培しないことですが、下記の表はその 作付け間隔※ を表した一覧表ですので参考にして下さい。

※ 作付け間隔とは休栽年月のことです。

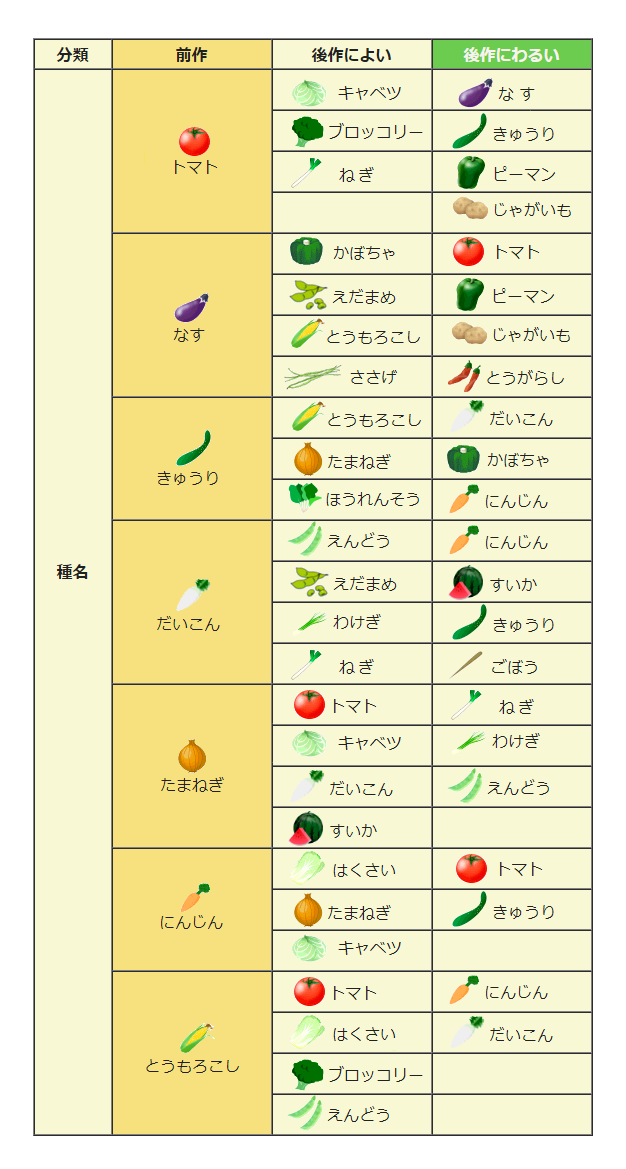

3. 輪作と相性

後作に相性のよい野菜を組み合わせると病害虫の発生が少なくてよく育ちます。

反対に相性のよくない野菜をつくると、連作障害が起こり、生育が悪くなります。

※ 例えばトマトを作った後は、キャベツ,ブロッコリー,ねぎ 等を作ると相性が良く、なす,きゅうり,ピーマン,じゃがいも 等を作ると相性が悪いみたいです。

4. その他の対策方法

● 畑の

● 冬の休耕期に、天地返し(表土と地表から30センチほどの土壌を入れ替え)をして、堆肥をじゅうぶんに施します。

● 有機微生物利用や薬剤による消毒や太陽光による消毒などが あります。

↓